Photo: ILRI from Flickr (CC BY 2.0)

Von Diego Zuluaga, International Research Fellow am Institute of Economic Affairs und Deputy Director von EPICENTER, einem pan-europäischen Think-Tank-Netzwerk.

Ökonomische Debatten werden oft dargestellt als Wettbewerb zwischen zwei entgegengesetzten Interessensgruppen. Der Sozialismus nach Marx brachte Kapital und Arbeit gegeneinander in Stellung. Manch eine Variation zu dieser Auseinandersetzung ist nach wie vor sehr populär unter Linken in Europa und Nordamerika: reich gegen arm, die ein Prozent gegen die 99 Prozent, die entwickelten Staaten gegen die Entwicklungsländer. Die Protektionisten – 19.Jahrhundert-Merkantilisten oder die jüngere Variante Trump – setzen die Trennlinien zwischen Einheimischen und Ausländern, heimische Produkte und Importen, Handelsüberschüsse und Handelsdefizite.

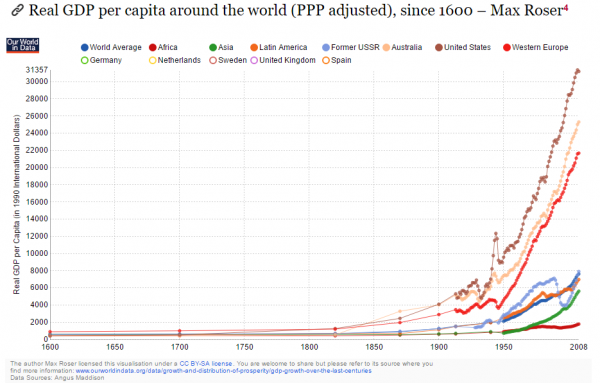

Beide Erzählungen begreifen Wirtschaft zum Teil oder ganz als Nullsummenspiel. Liberale und Libertäre halten dem entgegen, dass eine solche Analyse grundsätzlich falsch ist. Das Pro-Kopf-Einkommen in Westeuropa, den USA und anderen industrialisierten Staaten hat sich seit 1800 um das 20- bis 30fache gesteigert. Auf anderen Kontinenten dauerte die Entwicklung länger. Dafür ging es in den vergangenen Jahren mit sehr eindrucksvollen Sprüngen nach vorne: In Lateinamerika ist das Einkommen heute vier Mal höher als 1930, in Asien acht Mal höher als 1951. Und dabei muss man bedenken, dass der Durchschnitt gesenkt wird durch humanitäre Katastrophen wie in Nordkorea, im Kambodscha der 70er Jahre und zuletzt in Venezuela.

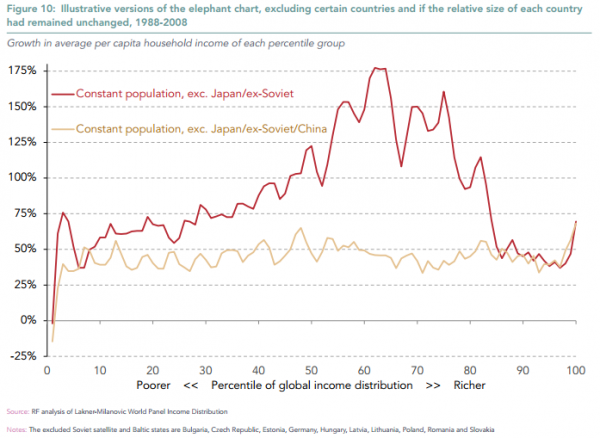

Die geschichtliche Entwicklung widerlegt die Vorstellung von Wirtschaft als einem Prozess, in dem der Gewinn des einen der Verlust des anderen sein muss – ob innerhalb einzelner Länder oder zwischen den Ländern. Die oft wiederholte Behauptung, dass die letzten drei Jahrzehnte der Globalisierung den ärmeren Ländern zwar genutzt hätten, dass dies aber auf Kosten der arbeitenden Mittelschicht in den entwickelten Ländern geschehen sei, ist sehr fraglich. Ein Bericht der „Resolution Foundation“ hat sich dieser Frage jüngst angenommen. Häufig wird die Behauptung aufgestellt im Zusammenhang mit der „Elephant Curve“, die von den Weltbank-Ökonomen Christoph Lakner und Branko Milanovic konzipiert wurde. Diese Kurve zeigt, dass von 1988 bis 2008 das Einkommen stagniert für die obersten 80 bis 90 Prozent bei der weltweiten Einkommensverteilung. In der Aufarbeitung der Studie von Lakner und Milanovic haben viele diese Schicht als die Verlierer der Globalisierung ausgemacht: Jene untere Mittelschicht in Europa und Nordamerika, die nun dem Freihandel den Rücken zukehren und Populisten wählen.

Die Wissenschaftler bei der „Resolution Foundation“ haben festgestellt, dass die Elefantenkurve verschwindet, sobald man die Daten anpasst an das Bevölkerungswachstum in ärmeren Ländern und den demographischen Wandel in reicheren, und wenn man Japan, die postkommunistischen Staaten Osteuropas und das boomende China außen vorlässt. Dann haben wir plötzlich eine bemerkenswert gleichmäßige Verteilung der Einkommensgewinne über das gesamte verbliebene Spektrum hinweg.

Das Argument der Kluft zwischen Arm und Reich – auf der Ebene der einzelnen Länder ebenso wie global – verliert an Schlagkraft. Einige bemerken nun, dass die tatsächliche Trennung nicht horizontal, sondern vertikal verlaufe. Und zwar zwischen denjenigen, die politischen Einfluss haben, und denjenigen, die ihn nicht haben. Es kann sein, dass diese Trennung mit Einkommensunterschieden korreliert – insbesondere auf lange Sicht, weil diejenigen mit mehr politischem Einfluss diesen benutzen, um Ressourcen umzuverteilen. Vielleicht korrelieren sie aber auch nicht. Es ist keine Trennung entlang der Linien Wohlstand, Kaufkraft oder Eigentum, sondern in Bezug auf Zugang zu rechtlichen Privilegien, Steuergeldern und anderen Erträgen politischer Prozesse.

So haben etwa viele entwickelte Länder Subventionsmechanismen für die Landwirtschaft. Diese werden in der Regel aus Steuergeldern bezahlt. Die Grundlage dieser Umverteilung ist nicht ein Einkommensunterschied zwischen Landwirten und der anderen Bevölkerung. Vielmehr ist sie das Ergebnis vom starken und gut organisierten Einfluss der Landwirtschaft, die sich gegen die diffusen Interessen und geringen Anreize zur Gegenwehr auf Seiten der breiten Bevölkerung durchsetzt. Auf einer ähnlichen Grundlage können sich kartellierte Branchen wie die Taxi- und Pharma-Industrie durchsetzen und ganz grundsätzlich strenge Lizenzvergaben und hohe Mindestlöhne in vielen Bereichen.

Ökonomische Theorien und Wirtschaftsgeschichte zeigen, dass der freie Austausch zu Ergebnissen führt, die für alle Beteiligten von Vorteil sind. Im Gegensatz dazu profitieren durch rechtlich gesicherte Privilegien einzelne Gruppen auf Kosten von anderen. Gezielte Subventionen werden von allen Steuerzahlern getragen, die Gewinne von Monopolisten werden von den Verbrauchern bezahlt und die Kosten von Lizenzierung werden von denen getragen, die deshalb keinen Zugang zum Gewerbe bekommen. Wenn staatliche Privilegien im Spiel sind, fließt kein Freibier.

Über die meiste Zeit im 19. und 20. Jahrhundert trieben staatlich geförderte Privilegien einen Keil zwischen die Privilegierten und die Anderen anhand von speziellen Kriterien wie Beruf, Nationalität, Qualifikation oder familiärer Herkunft: gelernte gegen ungelernte Arbeiter, Bauern gegen Industriearbeiter, organisierte Arbeiterschaft gegen unorganisierte, Einheimische gegen Zuwanderer, heimische Firmen gegen Importeure und so weiter. Inzwischen freilich wird im gesamten Westen die Teilung am deutlichsten entlang der Generationen. Insbesondere die Älteren haben sich eine Reihe an staatlichen Privilegien gesichert – auf Kosten der Jüngeren.

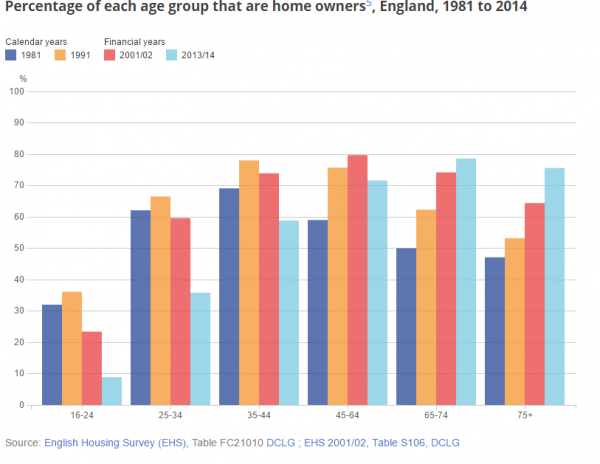

Diese Ungleichheit zwischen den Generationen kommt in vielerlei Gewändern daher. So haben zum Beispiel strenge Bauvorschriften in Großbritannien dazu geführt, dass die Median-Hauspreise inzwischen fünf Mal höher sind als die Median-Einkommen (in London sogar neun Mal höher). Das ist erheblich höher als der Standard in den meisten entwickelten Staaten, wo der Median-Hauspreis bei dem zwei- bis dreifachen liegt. Von den Preissteigerungen profitieren vor allem die Über-50järigen, die bereits gut untergekommen sind. Ihr eigener Wohlstand ist rasch gewachsen, aber sie haben die Mieten enorm steigen lassen, so dass für die Unter-40jährigen wohnen immer teurer wird.

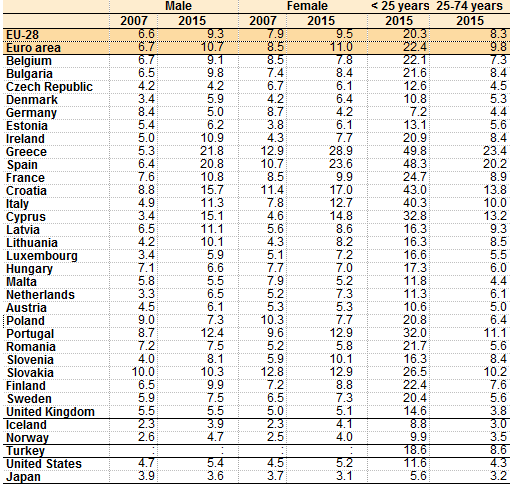

In der gesamten EU gibt es sehr große Unterschiede in der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zur allgemeinen Arbeitslosigkeit. Die Raten von bis zu 50 Prozent in Spanien und Griechenland schaffen es bisweilen in die Schlagzeilen. Doch auch in Frankreich, Polen, Tschechien und Belgien ist die Arbeitslosenquote der Unter-25jährigen drei Mal höher als die allgemeine Quote, in Schweden, Großbritannien und Italien vier Mal höher. Manche Unterschiede mag man durch das langsame Wachstum nach der Krise erklären können – ein großer Teil hat aber strukturelle Ursachen. Es liegt an einem Arbeitsrecht, das Neueinstellungen teuer macht und Entlassungen sehr schwierig. Und es liegt an Mindestlöhnen, die häufig höher sind als die mögliche Produktivität ungelernter Arbeiter. All diese Eigenschaften des europäischen Arbeitsmarktes sprechen gegen die Jungen.

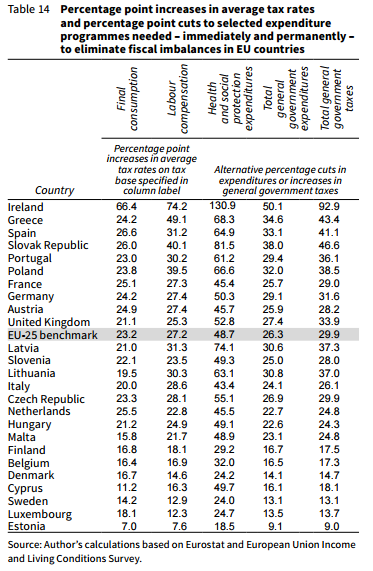

Schließlich sind da noch die gigantischen Rentenversprechen, die europäische Regierungen gemacht haben. Und das angesichts schrumpfender Bevölkerungszahlen und steigender Lebenserwartung. Eine Untersuchung, die Jagadeesh Gokhale für das Institute of Economic Affairs durchgeführt hat, hat gezeigt, dass diese Verpflichtungen in einigen EU-Staaten das Drei- bis Vierfache des nationalen Einkommens. Wollte man diese Versprechen erfüllen ohne das Renten- und Krankenversicherungssystem radikal umzustrukturieren, so müsste man das Steueraufkommen in den meisten Ländern mehr als verdoppeln oder die öffentlichen Ausgaben drastisch reduzieren.

Diejenigen von uns, die im Internet-Zeitalter aufwuchsen, müssen für vieles dankbar sein. Der durchschnittliche junge Mensch heute ist wohlhabender, sicherer, gesünder und besser ausgebildet als je zuvor in der Geschichte. Sowohl in den entwickelten Ländern als auch in den meisten Entwicklungsländern. Doch ein Fluch des wachsenden Wohlstands ist das gleichzeitige Wachstum von staatlich gewährten Privilegien, wobei die Bürger mittleren und höheren Alters die größten Nutznießer sind, während die Jüngeren – bisweilen sogar die noch gar nicht Geborenen – die Rechnung präsentiert bekommen. Dieser Trend ist nicht nachhaltig – selbst unter den optimistischsten Prognosen im Blick auf Wirtschaftswachstum und demographische Entwicklung.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hat Ungleichheit als „die entscheidende Herausforderung unserer Zeit“ bezeichnet. Es kann gut sein, dass sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin das Ende der Globalisierung zum entscheidenden Merkmal seiner oder ihrer Politik machen wird. Dennoch – oder gerade deswegen: während Behauptungen über wachsende Ungleichheit und den Freihandel widerlegt werden, täten Politiker gut daran, ihre Aufmerksamkeit der wachsenden Kluft zwischen Alt und Jung zuzuwenden. Darin liegt wohl die grundlegende unbeantwortete Herausforderung unserer Zeit.