Photo: Van Gogh „Weber am Webstuhl“ (1884), gemeinfrei

In der deutschen Politik wird gerne gejammert: über Ungleichheit und Fremde und Neid. Rechts wie links wird der Eindruck erweckt, früher wäre alles besser gewesen. Das ist grundfalsch. Es ist an der Zeit für eine neue Fortschrittsbewegung.

Früher war alles besser?

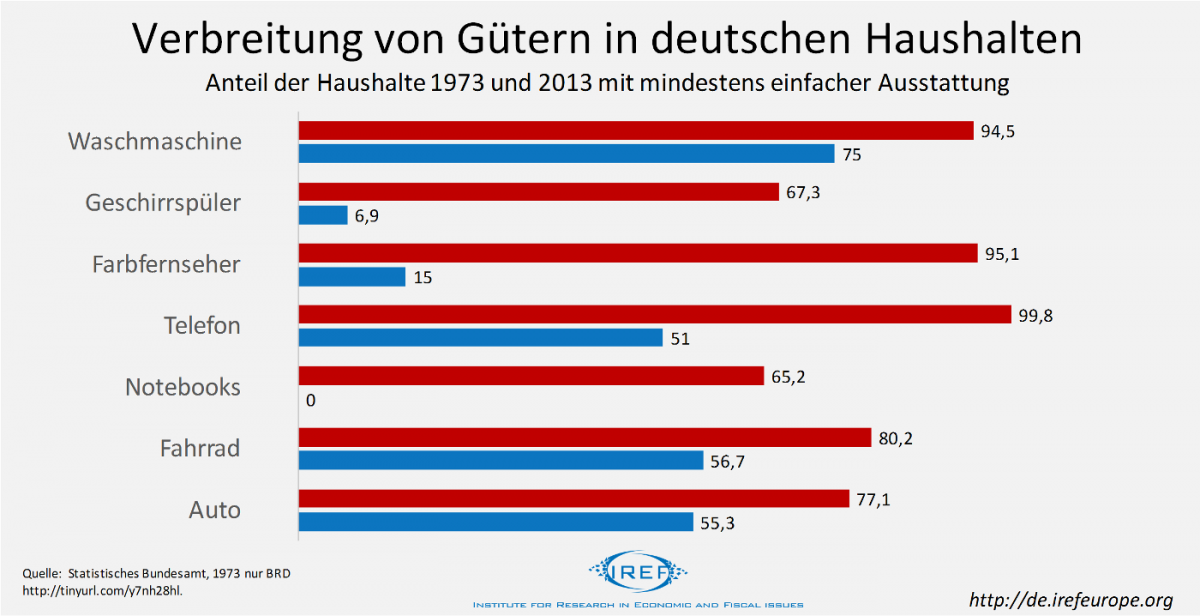

Warum denken so viele Menschen in Deutschland, dass „früher alles besser war“? Der Wohlstand wächst seit Dekaden, unterbrochen nur von Episoden internationaler Krisen. Noch nie waren Güterausstattung, Lebenserwartung und Mobilität in Deutschland so gut wie heute. Es muss also darin liegen, könnte man meinen, dass all die positiven Informationen schlicht nicht durchdringen. Doch des Pudels Kern ist: so richtig sie sind, selbst wenn die Argumente durchdringen, erzeugen sind doch allenthalben Abwehrverhalten. Stichworte: Lügenpresse, Elitendenken, Fake News. Was sind die Ursachen der allgegenwärtigen Vergangenheitsverherrlichung?

Dauerndes Gejammer über Ungleichheit und das Fremde

Im Grunde bestimmen insbesondere zwei Themen das Lamento über die aktuelle Situation in Deutschland. Von linker Seite wird das Gefühl propagiert, weite Teil der Gesellschaft würden „abgehängt“, während sich die Champagner-Elite auf Kosten der ehrlichen Leute eine Yacht nach der anderen kaufe. Die rechte Seite des politischen Spektrums, traditionell häufig ein wenig wirtschaftsfreundlicher, hat ein anderes Feindbild: Das Fremde. Hier sind es nicht die Reichen, sondern Flüchtlinge und ausländische Konzerne, die dem ehrlichen Deutschen Arbeit, Wohlstand und vor allem die Leitkultur stehlen.

Klar ist: weder wird Deutschland zu einem kultur- und rechtslosen Raum, weil es eine ohne Frage große organisatorische Leistung vollbringt und natürlich auch gewisse Risiken eingeht, indem es über eine Million hilfesuchende Menschen aufnimmt. Klar ist auch, dass von Wirtschaftswachstum und marktwirtschaftlichen Regeln alle Teile der Gesellschaft profitieren. Gerade auch die Ärmsten. Trotz der unterschiedlichen Feindbilder, sind Motivation und vor allem Lösungsansätze beider Seiten des Spektrums eng verwandt.

Fantasieprobleme führen zu echter sozialer Spaltung und Empörungspolitik

Die Motivation ist der Neid. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob Björn Höcke und Katja Kipping diese Missgunst auch selber empfinden, oder ob sie sie nur schüren, um im politischen Wettbewerb besser gehört zu werden. Am Ende steht die soziale Spaltung als Ergebnis einer Solidarisierung mit der gefühlt moralisch haushoch überlegenen Gruppe, die den vom Staat bevorzugten Eliten oder Migranten geradezu hilflos ausgeliefert sei. Doch nicht durch das Gefühl der moralischen Erhabenheit macht diese Strömungen so attraktiv, es sind die einfachen Lösungen. Es sind Lösungen wie „Reiche besteuern!“ oder „Kriminelle Ausländer abschieben!“.

Doch einfache Lösungen sind häufig zu kurz gedacht. Sie befriedigen einen Impuls der aufgestachelten Massen und verkennen dabei die langfristigen und fast immer negativen externen Effekte. Der französische Ökonom Frédéric Bastiat (1801-1850) sah genau darin das Problem einfacher Lösungen:

Dies ist der ganze Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Ökonomen: Der eine klebt an der sichtbaren Wirkung, der andere berücksichtigt sowohl die Wirkung, die man sieht, als auch diejenige, die man vorhersehen muss. Aber dieser Unterschied ist enorm, denn es ist fast immer so, dass die unmittelbare Folge günstig ist und die letztendlichen Folgen unheilvoll und umgekehrt.

Am Ende führen die Fantasie-Probleme nicht nur zu echter sozialer Spaltung, sondern im schlimmsten Fall zur Umsetzung verheerender Politik: Aus Neid wird Abschottung, aus Missgunst Fortschrittsfeindlichkeit.

Der Fortschritt sollte wieder zur gesellschaftlichen Strömung werden

Was kann die adäquate Antwort der Verfechter einer offenen Gesellschaft auf die Neid-Politik von rechts und links sein? Gesellschaftliche Strömungen entstehen dadurch, dass sie immer und immer wieder aufgegriffen werden. Mit vereinzelten Hinweisen auf Fakten wie den steigenden Wohlstand wird nur Abwehrverhalten erzeugt. Stattdessen wäre es an der Zeit, den Glaube an den Fortschritt wieder zu einer gesellschaftlichen Strömung zu erheben. Ahnlich wie in der Zeit der industriellen Revolution, die große Teile der Bevölkerung aus Subsistenzwirtschaft und Armut befreite. Gründe dafür gibt es genug:

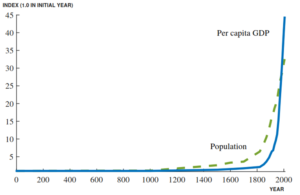

In den letzten 200 Jahren hat die Weltbevölkerung eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts wuchsen Bevölkerung und Lebensstandard kaum. Eine hohe Kindersterblichkeit, Hunger und eine geringe Lebenserwartung waren der Alltag der Menschen. Seit 1800 hat sich der Lebensstandard der Weltbevölkerung verfünfundvierzigfacht, bei gleichzeitig stetig wachsender Weltbevölkerung.

Charles I. Jones: “The Facts about Economic Growth” (2015) NBER Working Paper Series

Charles I. Jones: “The Facts about Economic Growth” (2015) NBER Working Paper Series

Dieses Fortschritts-Wunder fußt auf genau dem, was ein wirrer Thüringer Ex-Geschichtslehrer und eine Stalinistin mit nationalen Vorlieben am liebsten beseitigen wollen: auf einer marktwirtschaftlich organisierten, offenen und pluralen Gesellschaft. Halten wir an diesen Institutionen fest, gibt es keinen Grund, warum das Fortschritts-Wunder nicht anhalten sollte. Dem Club of Rome zum Trotz: Ein Ende der absoluten Armut ist absehbar und wir müssen uns vor immer weniger Krankheiten fürchten.

Am Ende geht es aber auch darum, Alternativen anzubieten zum spalterischen Gejammer von rechts und links. Die Besinnung auf den Fortschritt, auf die eigene und die gesellschaftliche Entwicklung, ist dann hoffentlich sogar ein wirksames Mittel gegen den lodernden Populismus in der deutschen Politik. Statt wehmütig in eine verklärte Vergangenheit zurückzublicken, sollten wir also die Zukunft in den Fokus nehmen, mit all ihren Herausforderungen. Keine neue Erkenntnis, sagte doch schon Seneca: „Es ist schon ein großer Fortschritt, den Willen zum Fortschritt zu haben.“