Photo: Revolution_Ferg from Flickr (CC BY 2.0)

Von Robert Benkens, Student der Politkwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Germanistik.

Die Vorbehalte gegen den Freihandel sind zahlreich: Er betreibe eine Ausbeutung der unterentwickelten Länder zu Gunsten der reichen Industriestaaten, stehe für Demokratieabbau im Interesse großer Konzerne und Banken, zerstöre die Umwelt zu Lasten der Allgemeinheit. Kurzum: Freihandel ist böse und unfair, weil er Armut und Ungleichheit verstärke. Hier haben Freihandelsgegner einen ganz klaren Vorteil: Sie bringen Mitstreiter für das gefühlt Gute auf die Straßen, die Verteidiger des Freihandels hingegen bekommt die gewöhnliche Bevölkerung meist nur in Nadelstreifen und im professoralen Duktus im Fernsehen oder gar als Interessenvertreter bestimmter Verbände zu Gesicht. Wirklich mitreißend im Sinne einer „großen Freihandelserzählung“ ist das alles nicht.

Freihandel und seine Auswirkungen

Aber was ist überhaupt unter „Freihandel“ zu verstehen? Nicht jeder Handel ist gleich Freihandel. Und nicht alles, was im Welthandel heute passiert, sollten Freihandelsbefürworter gutheißen, sondern sich im Gegenteil im Namen eines wirklich freien Handels gegen bestehende Probleme einsetzen. Grundsätzlich meint Freihandel schlicht, dass Volkswirtschaften bzw. Unternehmen über Ländergrenzen hinweg verstärkt arbeitsteilig zusammenarbeiten, indem sie sich gemäß ihrer Fähigkeiten spezialisieren, dadurch einen Mehrwert produzieren und sich nicht gegeneinander abschotten. Dabei ist auf das Wort „frei“ zu achten: In einem wirklich freien Handel darf keiner Branche auf Kosten der Allgemeinheit ein Privileg von Seiten der staatlichen Politik eingeräumt werden, muss sich das einzelne Unternehmen also vor den Kunden am Markt bewähren, statt sich auf Zuwendungen des Steuerzahlers verlassen zu können. In gewisser Weise ist der Freihandel also das außenwirtschaftliche Pendant zur freien marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung im Inneren einer Volkswirtschaft. Auch wenn oder gerade weil es in der Vergangenheit und in der Gegenwart aufgrund eines fehlenden verbindlichen Rahmens auf internationaler Ebene nie den idealtypischen „freien Handel“ weltweit gegeben hat und dementsprechend auch heute noch unterschiedliche Schutzmaßnahmen bestehen und das Etikett „Freihandel“ fatalerweise häufig von bestimmten mächtigen Interessengruppen instrumentalisiert wird, soll hier gezeigt werden, warum der Weg zu einem schrittweise freier werdenden Handel grundsätzlich richtig ist, ohne dabei die wichtigsten Kritikpunkte Armut und Ungleichheit einfach außer Acht zu lassen.

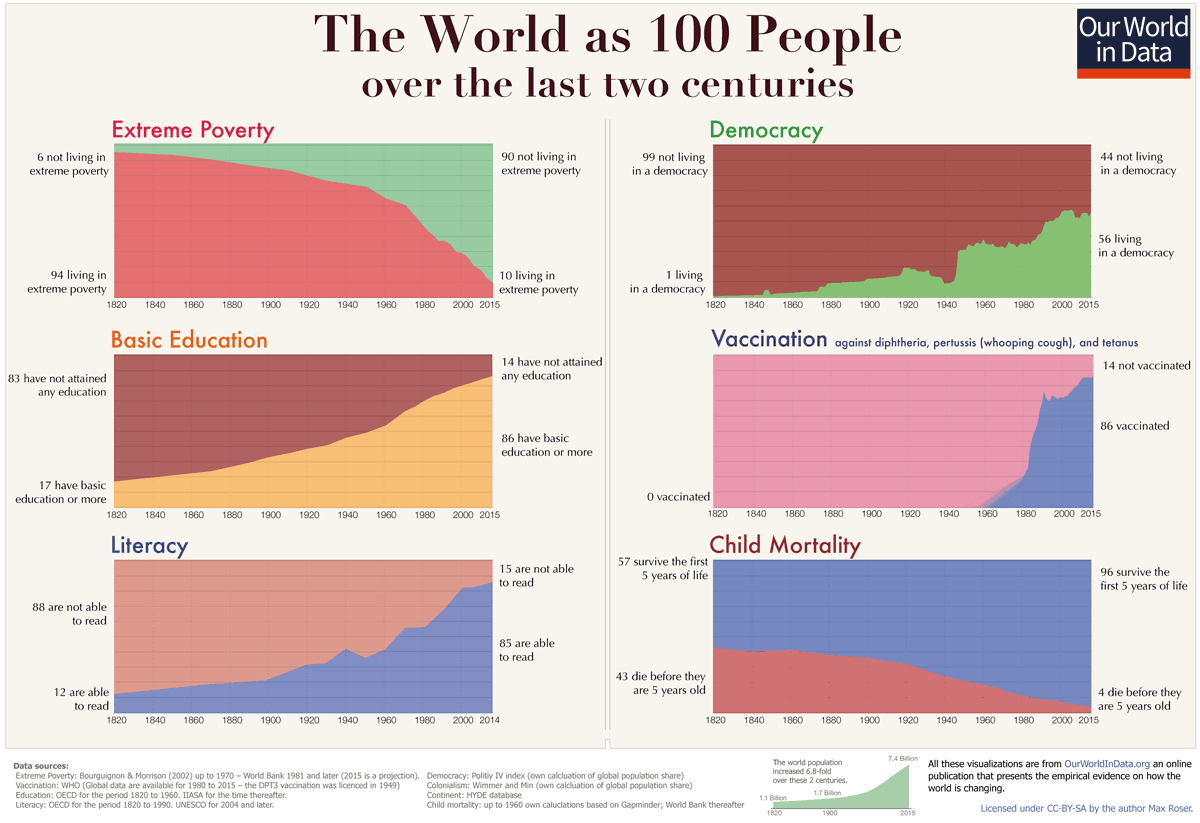

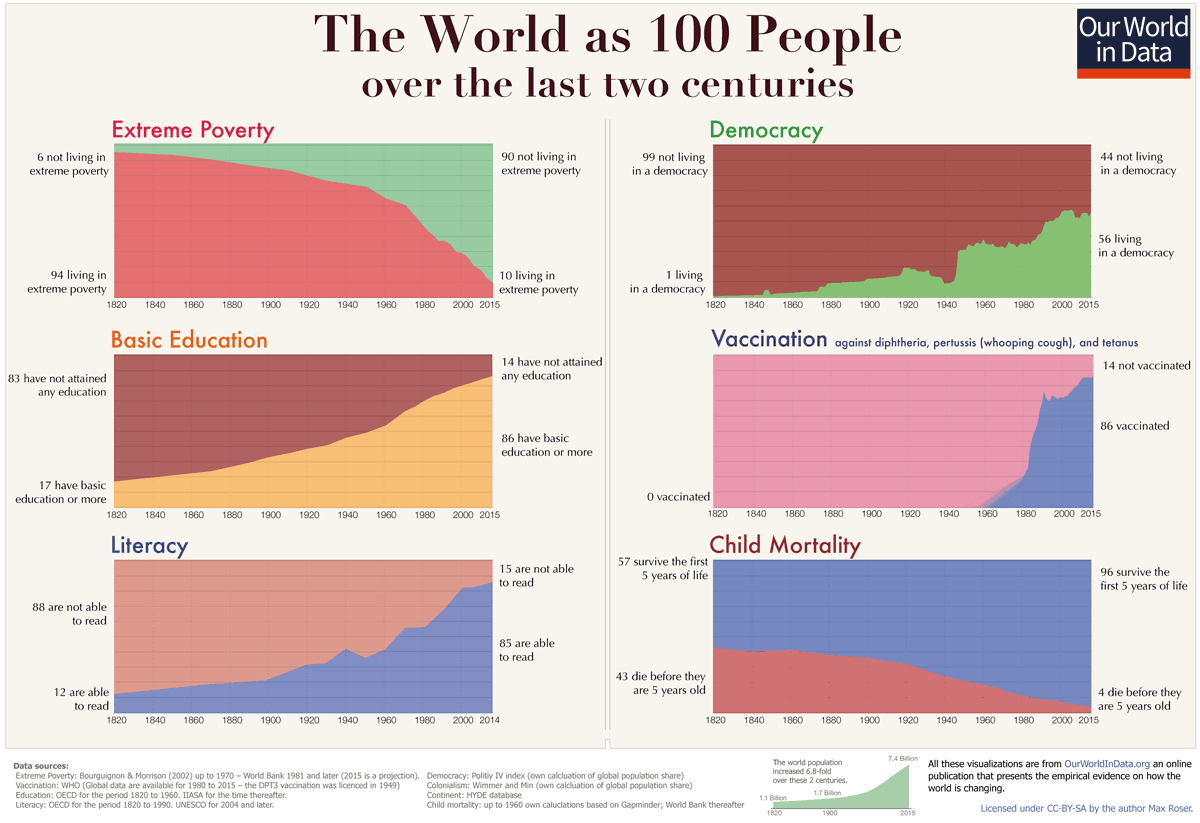

Zunächst zum Vorwurf, der Freihandel bzw. die verstärkte Hinwendung zu globaler Arbeitsteilung in den letzten Jahrzehnten hätte die Armut in der Welt verstärkt. Abbildung 1 zeigt eine Zusammenstellung von Statistiken zur globalen Entwicklung in den letzten 200 Jahren:

Abbildung 1: Globale Entwicklung von extremer Armut, Grundbildung, Alphabetisierung, Demokratie, Impfschutz und Kindersterblichkeit in den letzten 200 Jahren (Quelle: Our World in Data).

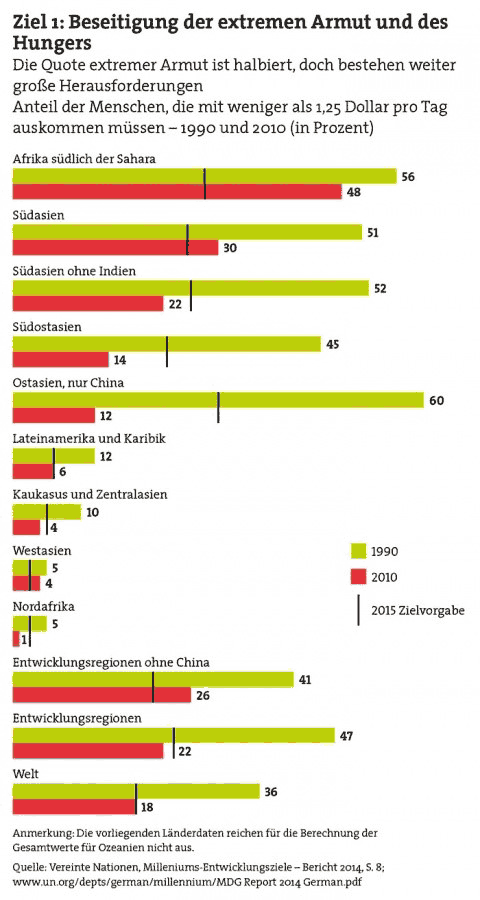

Die Zahlen sind beeindruckend. So hat sich das Verhältnis bei der Armut geradezu umgekehrt: Lebten um 1800 von 100 Menschen 94 in absoluter Armut, so sind waren dies 2015 nur noch 10. Ähnliches lässt sich bei der Bildung feststellen: Um 1800 hatten nur 17 Kinder Zugang zu Grundschulbildung, im Jahr 2015 hingegen 86. Die Kindersterblichkeit ist von etwa 43 Prozent auf unter 5 Prozent gefallen. Die Alphabetisierung ist von 12 auf sagenhafte 85 Prozent weltweit gestiegen – und das alles bei einer Vervielfachung der Weltbevölkerung! Trotz zweifellos bestehender Probleme eine überaus vorzeigbare Bilanz, zu der Globalisierung und Freihandel entscheidend mit beigetragen haben. Das gilt insbesondere für die letzten Jahrzehnte, die in verstärktem Maße von einem zunehmenden grenzüberschreitenden Handel geprägt waren. Kritiker werden nun vermutlich sagen, dass sich diese positive Entwicklung vor allem auf den Reichtum der Industrieländer stütze und der Rest der Welt, vor allem die Entwicklungsländer, nach wie vor zu den Verlierern gehöre. Die Zahlen zu den Milleniumszielen der UN sagen hier etwas anderes:

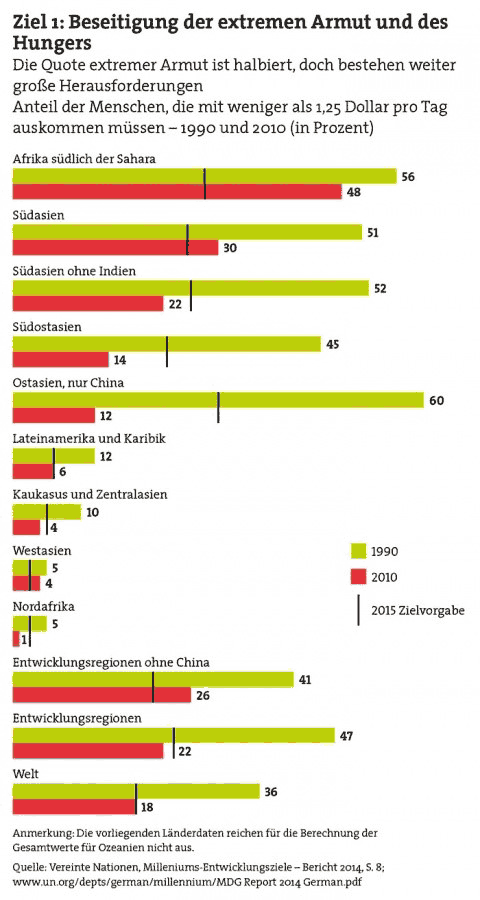

Abbildung 2: Prävalenz extremer Armut, 1990 und 2010 (Quelle: Vereinte Nationen, Millenniums-Entwicklungsziele Bericht 2014).

Demnach hat sich die extreme Armut zwischen 1990 und 2010 in allen Weltregionen verringert, sogar in den ärmsten Regionen südlich der Sahara. Hierbei ist zudem festzustellen, dass (ehemalige) Entwicklungsländer, die sich tendenziell dem Weltmarkt geöffnet haben und über eine relativ stabile – wenn auch nicht immer demokratische – Regierung verfügen, am stärksten der absoluten Armut entkommen sind, namentlich: China mit mehreren hundert Millionen Menschen.

Der Freihandel kann somit zeitweise durchaus den Effekt haben, dass die Ungleichheit zwischen Ländern steigt, aber gerade nicht, weil er für mehr Armut sorgt, sondern weil er bei denjenigen, die sich ihm öffnen, für mehr Wohlstand sorgt, während andere, die sich abschotten, in Armut verharren. Würden die reichen Industriestaaten und aufkommenden Schwellenländer sich beispielsweise vom Freihandel zurück in eine protektionistische Planwirtschaft begeben, wäre die Welt wohl tatsächlich nicht so ungleich wie heute. Dafür wäre sie gleichermaßen bitterarm. Eine Abwendung vom Freihandel wäre somit gerade nicht die Lösung, sondern eine – zumindest schrittweise – Hinwendung zu diesem. Zudem bestätigt der langfristige Trend keineswegs, dass die Zunahme der Einkommensungleichheit zwischen den Ländern eine Art „ehernes Gesetz“ des Freihandels und der Globalisierung ist. Ein aktueller Artikel des dänischen Statistikers Bjørn Lomborg verdeutlicht dies.

Nachdem die Ungleichheit zwischen 1820 und 1990 drastisch hochgeschnellt ist, nimmt sie seitdem schrittweise wieder ab. Der globale langfristige Trend weist also sowohl auf ein Mehr an absolutem Wohlstand hin als auch auf ein tendenzielles Zusammenwachsen ehemals völlig ungleicher Volkswirtschaften. Lomborg: „Mit dem schnellen Wirtschaftswachstum in einigen Schwellenländern, besonders in China seit 1978 und in Indien von 1990 an, sind die Einkommen von sehr vielen in der ärmsten Hälfte der Welt stark gestiegen. Dem Großteil der ärmeren Hälfte der Welt gelang es aufzuholen.“

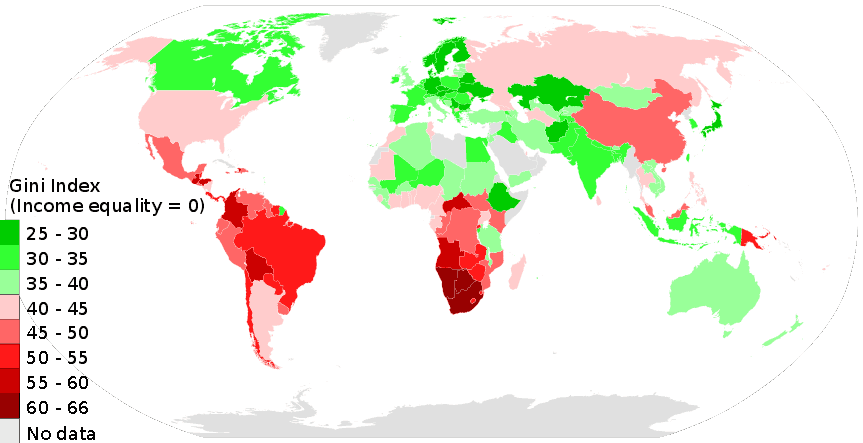

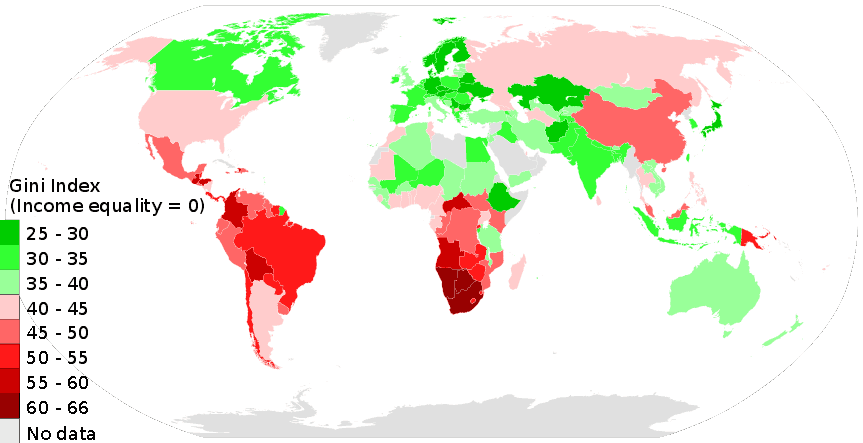

Ganz hartnäckige Globalisierungsgegner werden angesichts dieser Ergebnisse nun vielleicht ausweichend argumentieren, dass die „Schere“ nicht mehr primär zwischen den Ländern, sondern durch sie hindurch verlaufe. Zweifelsohne verstärkt freier Handel häufig auch Ungleichheiten innerhalb von Ländern, da bestimmte Gruppen mehr von ihm profitieren als andere und einige auch zu den Verlierern des Strukturwandels gehören. Aber wie sieht es unterm Strich, also gesamtwirtschaftlich aus? Nun, schauen wir uns dazu den Gini-Koeffizienten an, der die Ungleichheit innerhalb der Länder misst:

Abbildung 3: Gini-Koeffizient (in Prozent) der Einkommensverteilung (Quelle: Weltbank, 2014).

Nach dieser Messung läge die absolute – in der Realität nicht herzustellende – Gleichheit bei 0. Die absolute Ungleichheit bei 60 aufwärts. Der Grafik ist zu entnehmen, dass die Länder mit einem freien Wirtschafts- und Handelssystem zu jenen mit tendenziell geringerer Ungleichheit gehören. Die Ungleichheit ist dagegen am größten in den abgeschotteten und korrupten Staatswirtschaften südlich der Sahara oder etwa auch im sozialistischen Venezuela, das aufgrund der weltweit größten Erdölquellen eigentlich in Geld schwimmen müsste.

Diese kurze Zusammenstellung der wichtigsten Trends zeigt: Ein freies, nicht korrumpiertes Wirtschafts- und Handelssystem sorgt nicht nur für sehr viel mehr Wohlstand, sondern auch dafür, dass arme Bevölkerungsschichten ebenfalls von ihm profitieren – auch wenn sich die Schere in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern nach Marktöffnung zweifellos geweitet hat, allerdings bei gleichzeitiger Steigerung des allgemeinen Wohlstandsniveaus. Der World-Ecomic-Freedom-Index bestätigt diesen grundsätzlichen Zusammenhang von wirtschaftlicher Freiheit und allgemeinem Wohlstand: „Die freiesten 25% aller Länder weisen ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 41.228 Dollar auf, die unfreiesten 25% dagegen kamen nur auf 5471 Dollar. Die ärmsten 10% der Bevölkerung in den freiesten Ländern erwirtschafteten ein Pro-Kopf-Einkommen von 11.283 Dollar, was deutlich über dem Gesamtdurchschnittseinkommen in den unfreiesten Ländern liegt.“ Umgekehrt hingegen gilt: Je mehr ein Land den Weg der Abschottung und Staatswirtschaft beschreitet, desto weniger Wohlstand gibt es insgesamt und umso mehr konzentriert sich dieser bei der winzigen Elite der Herrschenden.

Kritik und Bedingungen des Freihandels

Viele Kritiker verweisen nun darauf, dass die Ungleichheit in vielen Industriestaaten heute primär aufgrund zunehmender Vermögenskonzentration steige und dass „globale Finanzeliten“ hierdurch ganze Staaten „im Würgegriff“ halten und ihre politische Agenda diktieren könnten. Dabei vergessen sie allerdings, dass es gerade jene Staaten bzw. Regierungen waren, die sich im Zuge ihrer Wachstums- und Klientelpolitik auf Pump erst in die Abhängigkeit solcher Finanzakteure begeben haben und sich dann mitunter sogar gezwungen sahen, jene aufgrund ihrer wortwörtlichen „Systemrelevanz“ auf Kosten der Allgemeinheit zu retten. Die Folge war die zunehmende Entkopplung einer „boomenden“ Finanzwirtschaft von einer vielerorts stagnierenden Realwirtschaft und: steigende Ungleichheit.

Wer in der Globalisierung nur auf Protektion und Subvention einer ganzen Volkswirtschaft auf Pump setzt statt auf schrittweise Öffnung und Reformen, muss sich nicht wundern, wenn dafür früher oder später die Rechnungen ins Haus flattern. Die Mär davon, den „globalen“ Finanzeliten passiv ausgeliefert zu sein, verfestigt also nur die antipolitische und zynische Haltung unserer Tage. Der Schlüssel zum Wachstum und Wohlstand für alle liegt nach wie vor bei den Nationalstaaten – und hierfür können Globalisierung und Freihandel wichtige Voraussetzungen sein.

Doch wie kommt es, dass einige Staaten wohlhabender werden, während andere arm bleiben? Woher rührt der aufgezeigte Zusammenhang von wirtschaftlicher Freiheit und allgemeinem Wohlstand, der durch die Geschichte und auch in der Gegenwart immer wieder bestätigt wird? Wie kommt es, dass die DDR wirtschaftlich und letztlich politisch scheiterte, während die BRD sich zum Exportweltmeister mauserte? Warum leben noch heute die Menschen in Nordkorea in himmelschreiender Armut, während aus Südkorea die modernsten Technologien der Welt kommen? Daron Acemoglu und James A. Robinson weisen in ihrem vielbeachteten Werk „Warum Nationen scheitern“ darauf hin, dass weder die Geografie oder die Ressourcen noch die Kultur entscheidend seien. Logisch: Denn sowohl Nord- und Sükoreaner als auch Ost- und Westdeutsche leben unter weitgehend gleichen geographischen Bedingungen und „entstammen“ dem gleichen Kulturkreis. Für den Wohlstand eines Landes sind nach Acemoglu und Robinson vielmehr die Institutionen entscheidend: ein starker Rechtsstaat, der Bürger- und Eigentumsrechte verteidigt, Machtzentrierung durch Gewaltenteilung verhindert sowie eine solide öffentliche Infrastruktur für alle gewährleistet und vor allem Anreize zum Sparen, Investieren und Innovieren setzt. Eben diese Anreize werden genommen, wenn die Früchte der eigenen Arbeit willkürlich enteignet werden können oder der Markt unter einigen wenigen Akteuren, meist noch mit staatlicher Hilfe, protektionistisch aufgeteilt wird. Damit wären wir bei einem entscheidenden Punkt: Der Freihandel ist kein Patentrezept, er ist auf einen stabilen und im Idealfall demokratischen Nationalstaat angewiesen, der diese Institutionen bzw. Rahmenbedingungen gewährleistet, damit er seine wohlstandsförderlichen Effekte voll und für alle entfalten kann.

Das große Missverständnis bezüglich des Freihandels besteht nun darin, dass es zwar weltweit eine schrittweise Öffnung hin zum Welthandel gegeben hat, was einerseits zu enormen Wachstums- und Wohlstandseffekten beigetragen hat, dieser Schritt zur Marktöffnung andererseits aber gleichzeitig häufig von autokratischen oder klientelistischen Systemen initiiert wurde. Eine Verbindung von wirtschaftlicher Liberalisierung bei gleichzeitiger autoritärer Führung. Somit entsteht der Eindruck, dass Freihandel und Oligarchie natürliche Verbündete seien. Das ist aber falsch, ein wirklicher Freihandel zerstört oligarchische Strukturen, in denen mächtige Konzerne und Politiker den Markt unter sich aufteilen und andere ohne Rechte an den Rand drängen, indem er wirtschaftliche Machtpositionen durch verstärkten internationalen Wettbewerb immer wieder in Frage stellt und niemandem Privilegien eingeräumt werden. Dafür ist wirklicher Freihandel aber, wie gesagt, auf einen stabilen staatlichen Rechtsrahmen sowie demokratische Kontrolle der Machthabenden angewiesen.

Schön und gut, werden nun viele sagen, aber solche tollen politischen Rahmenbedingungen können wir gerade in Entwicklungsländern nicht einfach von außen einführen. Sollten wir dann nicht wenigstens aufhören, die miesen Produktionsbedingungen in solch politisch fragilen Staaten indirekt zu unterstützen, indem wir Geschäfte mit ihnen machen? Es stimmt ja, Freihandel allein kann beispielsweise nicht für Eigentums- und Arbeitnehmerrechte oder Umweltschutzstandards in Entwicklungsländern sorgen. Freihandel macht durch globale Wertschöpfungsketten aber gerade solche Missstände für Konsumenten und Bürger in reichen Ländern sichtbar. Dabei kann äußerer Druck durch die Konsumenten eine Rolle spielen, letztlich müssen menschenwürdige Standards und Grundrechte aber vor Ort politisch erkämpft und durchgesetzt werden.

Der Freihandel kann somit einerseits für Wachstumsperspektiven in Entwicklungsländern sorgen, andererseits kann er dort mit steigendem Wohlstands- und Bildungsniveau auch demokratische und rechtsstaatliche Prozesse anstoßen, so dass hoffentlich schrittweise immer mehr Menschen vom Wachstum profitieren. Denn mit steigendem wirtschaftlichen Wachstum werden die Menschen hoffentlich früher oder später auch zunehmend demokratische und rechtsstaatliche Standards einfordern – auch wenn viele die Kombination einer autoritären Führung und einer „freien“ Wirtschafts- und Handelspolitik angesichts der Beispiele von China und der Türkei für mittelfristig wahrscheinlicher halten. Mit einer Abwendung vom Freihandel oder einem Boykott ganzer Produktionsstandorte in Entwicklungsländern wäre jedenfalls beides gleichermaßen – Wohlstand und Demokratisierung – verloren. Nur weil wir beispielsweise Kinderarbeit nicht mehr direkt sehen würden, wäre sie nicht weg. Im Gegenteil: Sie würde sich von den Augen der Weltöffentlichkeit weitgehend unbeobachtet wieder in die rückständigen Produktionsbetriebe des agrarischen Hinterlandes verlagern. Freihandel und Arbeitsteilung bieten den Ländern durch Wachstumsperspektiven die einmalige Möglichkeit, bitterer Armut und mit steigendem Wohlstand hoffentlich auch politischer Unterdrückung zu entkommen. Dem wirtschaftlichen Fortschritt folgt dann im Idealfall politischer und sozialer Fortschritt – wie einst in Europa.

Die Demokratisierung ist dabei natürlich keine automatische Folge des Freihandels nach dem Motto: Wenn ihr den Freihandel einführt, bekommt ihr gleichzeitig die Demokratie mitgeliefert. Gewissermaßen kann auch die politische Veränderung, also eine schrittweise Demokratisierung, an erster Stelle kommen und die Basis für den dann folgenden wirtschaftlichen Fortschritt sein, da Menschen in einer Demokratie mit sicheren Eigentumsrechten einen größeren Anreiz haben, wirtschaftlich tätig und innovativ zu sein. So oder so: Vieles spricht dafür, dass sich beides – wirtschaftlicher Aufschwung und demokratische Veränderung – auf lange Sicht gesehen gegenseitig bedingen. Der Freihandel bietet die große Chance (nicht die Garantie!), ein Wachstums- und somit Wohlstandsmotor für arme Länder zu sein und diese aus Klientel- und Mangelwirtschaft zu befreien.

Chancen des Freihandels

Die Demokratisierung ist dabei natürlich keine automatische Folge des Freihandels nach dem Motto: Wenn ihr den Freihandel einführt, bekommt ihr gleichzeitig die Demokratie mitgeliefert. Gewissermaßen kann auch die politische Veränderung, also eine schrittweise Demokratisierung, an erster Stelle kommen und die Basis für den dann folgenden wirtschaftlichen Fortschritt sein, da Menschen in einer Demokratie mit sicheren Eigentumsrechten einen größeren Anreiz haben, wirtschaftlich tätig und innovativ zu sein. So oder so: Vieles spricht dafür, dass sich beides – wirtschaftlicher Aufschwung und demokratische Veränderung – auf lange Sicht gesehen gegenseitig bedingen. Der Freihandel bietet die große Chance (nicht die Garantie!), ein Wachstums- und somit Wohlstandsmotor für arme Länder zu sein und diese aus Klientel- und Mangelwirtschaft zu befreien.

Denn nach David Ricardo, einem der Begründer der internationalen Freihandelstheorie im damaligen Europa, lohnen sich Freihandel und Arbeitsteilung für alle beteiligten Länder, sogar in dem unrealistischen Fall, dass ein Land alle Produkte besser, kostengünstiger und effizienter herstellen kann als ein anderes. Beide Länder spezialisieren sich auf das, was sie im Verhältnis zum jeweils anderen am besten oder kostengünstigsten herstellen können und konzentrieren ihre Ressourcen auf die Wertschöpfung in „ihrem“ jeweiligen Spezialgebiet. Dadurch steigt die Produktivität auf beiden Seiten deutlich an, mehr Handel und Konsum sind nun möglich, was Wachstum generiert, welches wiederum Grundlage für zukünftige Investitionen ist. Dabei ist Ricardos Ansatz trotz aller Abstraktheit keineswegs graue Theorie geblieben: Der angesprochene rasante wirtschaftliche Aufschwung in vielen Ländern Europas während der Industrialisierung zeigt dies überdeutlich. Aber auch in jüngster Vergangenheit hat die schrittweise Öffnung Chinas eindrucksvoll bewiesen, wie sich ein ehemaliges Armenhaus aufgrund seines Kostenvorteils beim Faktor Arbeit zur „Werkbank der Welt“ entwickeln konnte und heute zunehmend selbst hochwertige und Knowhow erfordernde Produkte herstellt.

Natürlich ist die Ungleichheit in China krass, weil insbesondere die ländlichen Regionen im Landesinnern noch nicht so vom Aufschwung profitieren konnten wie die urbanen Hotspots an den Küsten des Riesenreichs. Das allgemeine Wohlstandsniveau ist heute aber deutlich höher, die Löhne und der Lebensstandard steigen und nicht nur die Oberschicht, sondern auch die Mittelschicht ist deutlich gewachsen – was insbesondere wieder für Deutschland als Exportnation einen riesigen Absatz- und Wachstumsmarkt bedeutet und somit auch in Zukunft Wohlstand verspricht. Gleichwohl: Sogenannte „Globalisierungsverlierer“, egal in welchem Land, dürfen nicht aus dem Blick geraten. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob ein umfassender Protektionismus die richtige Alternative ist. Denn protektionistische Maßnahmen mögen zeitweise wirksam sein, um den Strukturwandel in alten Industrieregionen sozialpolitisch abzufedern oder um umgekehrt junge Industrien vorübergehend zu schützen, um sie schließlich fit für den Weltmarkt zu machen. Dies haben die USA Ende des 19. Jahrhunderts oder auch China Ende des 20. Jahrhunderts durchaus mit Erfolg vorgemacht. Das Ziel bzw. der Zweck war aber immer: Teilnahme und Teilhabe am internationalen Freihandel.

Zudem schafft erst eine starke Wirtschaft die finanziellen Mittel, die für die Unterstützung und Weiterbildung jener, deren Arbeitsplätze vom Freihandel bedroht sind, nötig sind. Ein umfassender Protektionismus hingegen kann kurzfristig die Kosten der Anpassung an die Weltwirtschaft hinausschieben – wie dies etwa beim Kohlebergbau in Deutschland der Fall war. Langfristig gerät das entsprechende Land oder auch die Region im weltweiten Wettbewerb aber ins Hintertreffen oder die Weltwirtschaft kühlt sich im Zuge eines „Abschottungswettbewerbs“ ab. Dann muss der „schützende“ Staat bei sinkenden Wachstumsraten und somit Einnahmen nicht nur eine bestimmte, sondern eine viel größere und wachsende Zahl von Transfer- und Subventionsleistungsempfängern bedienen.

Verteilungskampf statt Arbeitsteilung

So differenziert argumentieren rechte und linke Apologeten aber schon gar nicht mehr. Für linke und rechte Globalisierungsgegner ist der Freihandel per se immer und überall ein Nullsummenspiel – des einen Gewinn ist demnach des anderen Verlust. Lediglich die Antworten hierauf sind unterschiedlich: Während sich Rechte möglichst viel vom „globalen Kuchen“ vor „Barbaren“ sichern wollen, sehen Linke „den“ Westen in der Schuld, der etwas von seinem „Wohlstand abgeben“ müsse, damit es den armen Menschen in der Welt ein bisschen besser geht. Die Antworten sind zwar entgegengesetzt, die Logik aber ist dieselbe: Verteilungskampf statt Arbeitsteilung. Anstatt zusammenzuarbeiten und mehr herzustellen, konkurrieren in einem solchen Szenario immer mehr Menschen und Länder um den stetig sinkenden Wohlstand. Bald werden Marktanteile dann auch nicht mehr darüber gewonnen, dass Unternehmen über Ländergrenzen hinweg kooperieren und konkurrieren, um ihren Kunden in aller Welt immer mehr vielfältige, erschwingliche und bessere Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, sondern schlicht und einfach über das Schwert. Erst gerät also der Wohlstand, dann der Frieden in Gefahr.

Ein freies Wirtschaftssystem ist also eine nach innen gerichtete, ein freies Handelssystem eine nach außen gerichtete Bedingung für allgemeinen Wohlstand, aber auch für Frieden in der Welt, wenn man davon ausgeht, dass Menschen, die miteinander Handel treiben, wenig Interesse daran zeigen dürften, sich gegenseitig umzubringen. Viele „Globalisierungs- und Freihandelskritiker“ setzen Probleme wie Armut und Ungleichheit, die zweifellos auch im heutigen Welthandel trotz aller Erfolge noch bestehen, mit dem Freihandel gleich, obwohl sie viel mehr mit Protektionismus und Klientelwirtschaft zu tun haben: Wenn Staaten Großbanken aufgrund ihrer „Systemrelevanz“ retten, Gewinne dabei zu Gunsten weniger privatisiert und Verluste zu Lasten aller sozialisiert werden, dann wird damit doch gerade der Grundsatz marktwirtschaftlicher Haftung außer Kraft gesetzt und die Finanzbranche durch staatlichen Protektionismus geschützt. Wenn reiche Industriestaaten armen Entwicklungsländern unfaire Handelsbedingungen aufzwingen – ob in Form von Einfuhrzöllen oder Agrarsubventionen – hat dies nichts mit Freihandel, sondern doch gerade mit Protektionismus der Agrarbranche zu tun. Wenn Großkonzerne mit Hilfe der herrschenden Eliten in „failed states“ Landraub betreiben, Bauern enteignen und giftige Abwässer zurück in die Umwelt leiten, dann hat dies viel mit mangelnden Eigentums- und Klagerechten in den betreffenden Ländern zu tun. Wenn in solch armen Entwicklungsländern eine kleine Machtelite (nicht selten mit offener oder verdeckter Unterstützung aus dem Westen) die große Masse ausbeutet, dann ist das ebenfalls ein Skandal, hat aber nichts mit dem Freihandel und schon gar nichts mit dem Neoliberalismus, sondern mit Vettern- und Misswirtschaft – kurz Staatsversagen – zu tun. Dabei ist es weitgehend egal, ob es sich bei dem herrschenden Regime um einen alteingesessenen Clan, eine religiöse Theokratie, einen nationalistischen Autokraten oder auch um eine sozialistische Partei handelt. Das Ergebnis ist immer dasselbe: Im Namen einer angeblich hehren Idee oder schlicht mit dem Recht des Stärkeren werden individuelle Freiheitsräume eingeschränkt, wird die Wirtschaft vom Staat kontrolliert, grassieren Korruption, Vettern- und Misswirtschaft. Zu oft stützt sich der liberalisierte Welthandel auf lokale Bedingungen, die nur als unfrei bezeichnet werden können. Deshalb sollte aber nicht der Welthandel und mit ihm ein wesentlicher Wachstumsmotor angehalten werden, sondern die Bedingungen vor Ort müssen geändert werden. Denn die notwendigen rechtsstaatlichen und demokratischen Bedingungen für einen wirklich freien Handel können zwar in Abkommen proklamiert und festgehalten werden, wirklich zur Geltung gebracht und durchgesetzt werden müssen sie aber vor Ort.

Diesbezüglich sollte zum Schluss noch mit einem großen Missverständnis aufgeräumt werden: Globalisierung sollte trotz aller wichtigen Entgrenzungen nicht bedeuten, dass regionale oder nationale Souveränitäten zu Gunsten eines technokratischen Apparates jenseits demokratischer Rechenschaftspflichten oder dass elementare Standards aufgelöst werden. Deutschland als eines der am meisten in den Freihandel eingebundenen Länder weltweit gehört gleichzeitig zu den Ländern mit den höchsten Sozial- und Umweltstandards. Hohe Standards, die in den demokratischen Nationalstaaten oder in Kooperation derselben erreicht wurden und wirtschaftlicher Erfolg durch Freihandel schließen sich also nicht aus. Dafür muss der Freihandel, wie zu Beginn angedeutet, aber auch im Kleinen verteidigt und gewollt werden – bisweilen auch angesichts schmerzhafter Reformen und Strukturveränderungen. Eine offene demokratische Debatte über die Vor- und auch Nachteile der Globalisierung, über den selbstbestimmten Grad der Öffnung – nicht nur bei Fragen des Handels, sondern auch der Migration – muss stattfinden. Ein abschätziges Herabblicken auf „rückständige Globalisierungsverlierer“ oder eine aufgezwungene Freihandelsagenda ist nicht der richtige Weg. In einer solchen Debatte sollten diejenigen, die Wohlstand, Freiheit und Frieden für alle anstreben, aber erkennen, dass der Gegner nicht im Freihandel zu sehen ist. Dieser ist in Eliten zu finden, die im Namen des Freihandels Interessenpolitik betreiben und sich dafür den Staat zur Beute machen, sowie in rechten und linken Globalisierungsgegnern, die ein Zurück in eine romantisierte (Mangel-)Wirtschaftswelt propagieren.

Erstmals erschienen bei Novo Argumente.